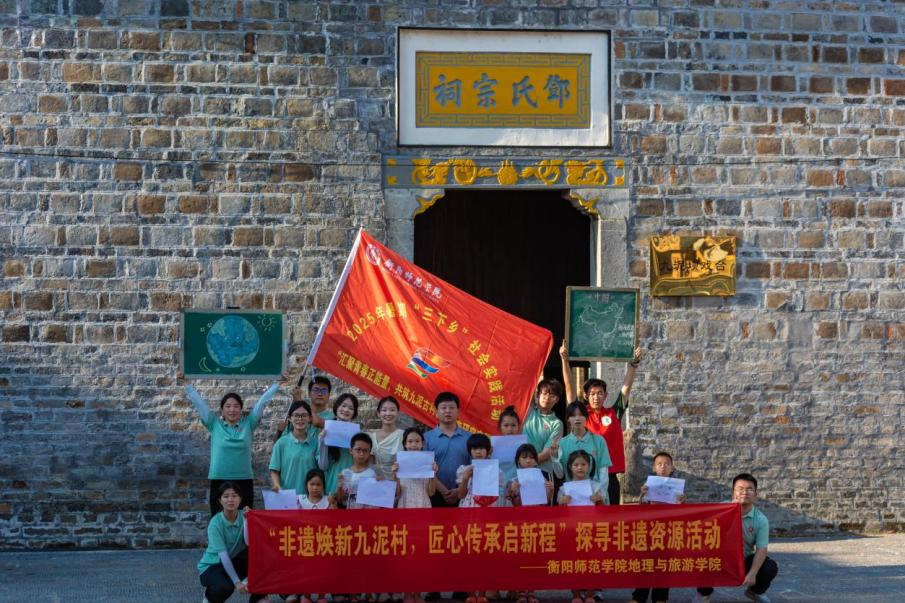

7月4日至7月5日,由衡阳师范学院环境教育科普基地主办,我院“汇聚青春正能量,共筑九泥古村梦”调查研究实践团、传统村落综合调查研究课程组承办的“古村非遗承文脉,环保课堂润童心”公益课堂活动在祁阳九泥古村顺利开展。

实践团成员精心策划,以递进式、系统化的教学设计,将本次活动科学划分为非遗文化传承与生态环境保护两大核心模块,积极响应“要持续加强文化和自然遗产传承、利用工作”的时代号召,践行“像保护眼睛一样保护自然和生态环境”的生态文明理念。

在非遗文化传承模块中,实践团创新采用“三维沉浸式”教学法:通过甲骨文趣味问答激活文化基因,让孩子们在符号解码中触摸文明根脉;指导竹编工艺实践时,以经纬交织的匠心传承诠释“择一事终一生”的工匠精神;引入祁阳小调教学环节,用悠扬曲调架起古今对话的桥梁,使地方非遗在童声传唱中焕发新生。特别设计的村落立体模型教学,将九泥村“依山傍水、文脉相承”的发展智慧具象化,让青少年在空间认知中领悟人与自然是生命共同体的深刻内涵,实现“地理环境与人文传承交融之美”的立体化呈现。

生态环境保护模块则构建了“认知-行动-创造”的完整链条。实践团通过“垃圾分类大闯关”“节水护水情景剧”等互动教学,将生态知识转化为生活实践指南;以彩笔为尺丈量寰宇经纬,带领孩子们绘制地球生态地图,在纸上书写“守护碧水蓝天”“共筑绿色家园”等环保标语,在世界认知中厚植生态情怀。这种“知行合一”的教育模式,正是对“推动形成人与自然和谐共生新格局”理念的生动诠释。

活动成果展上,30余件融合非遗元素与生态理念的儿童作品引发热烈反响。村民邓大叔感慨:“孩子们编的竹编比老辈还精巧,画的生态地图让咱们村的山水都活起来了!”当地学生小陈的宣言掷地有声:“我要做环保小卫士,更要当非遗小传人,让竹编技艺和祁阳小调走出大山!”这种文化自觉与生态意识的双重觉醒,正是活动最珍贵的收获。

本次双课堂创新实践,通过“文化赋能生态,生态反哺文化”的闭环设计,既为古村播撒下文化传承的种子,又构筑起生态保护的青春防线。实践团负责人表示,未来将持续深化“非遗+生态”教育模式,建立长效实践机制,让更多青少年成为中华优秀传统文化的传承者、美丽中国建设的生力军,在新时代书写“让历史文脉与自然生态交相辉映”的青春答卷。

文字:刘玥 王薇 邹永文

图片:张晨曦